基礎知識 2022.03.03

【5分解説】法人向け自家消費型太陽光発電とは?導入のメリット・デメリットについて解説!

パリ協定がきっかけとなり、地球全体の環境保護に向けた動きが大きく変革されました。SDGs(持続可能な開発目標)や企業が100%再生可能エネルギーで事業を運営することを目指すRE100といった活動が広がり、日本もまたその動きを見せています。

2020年当時、菅義偉首相は「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」という目標を宣言しました。このような環境保護に向けた取り組みの中で、再生可能エネルギーが脚光を浴びるようになりました。再生可能エネルギーとは、枯渇することなく、繰り返し利用することができるエネルギーのことです。

多くの再生可能エネルギーの選択肢の中でも、「自家消費型太陽光発電」はCO2排出の削減と電気代の節約という観点から、特に注目されています。

このコラムでは、自家消費型太陽光発電に関する基本的な内容から仕組みやメリット・デメリットについて、はじめての方でも理解できるようにご紹介していきます。

ぜひこの記事を参考に、あなたの会社の再エネ施策を検討してみてください。

目次

自家消費型の太陽光発電システムとは?

「自家消費型太陽光発電」とは、自身の生活やビジネスで使用する電力を、自前の太陽光発電設備で生産し、その電力を自ら利用するシステムのことを指します。このシステムでは、エネルギーの生成と消費がほぼ同じ場所で行われ、直接電力を生活や仕事に活用するのです。

これに対して「全量販売」という言葉が存在します。これは自身で太陽光発電を行い、発電した電力全量を電力会社や他の消費者に売却するというシステムです。特に、電力の売電価格が高いときに、電力を売却することで利益を得やすくなります。

しかし、近年の電力市場の変動により、売電価格は低下傾向にあります。一方で、電力の買取価格は逆に上昇しており、これらの相反する動きが新たな選択肢を求めるきっかけとなっています。

参考:経済産業省 資源エネルギー庁,FIT・FIP制度 買取価格・期間等(2012年度~2021年度)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kakaku.html

こうした状況の中で、自家消費型太陽光発電というシステムが注目を浴びているのです。

自身で発電した電力を直接使うことで、電力の購入量を減らすことが可能になります。

この結果、高騰する電力費用から一定の緩和を図ることができ、さらには環境負荷の軽減という意味でも効果的と言えます。

自家消費型の仕組み

企業の設備に太陽光発電の設備を取り入れることで、自らが生成した電力を使用することが可能になります。

さらに、太陽光発電から生み出される電力量が、企業の日常的な電力使用量を上回った場合、電力の供給元は自動的に太陽光発電に切り替わります。これによって自家消費が可能になり、企業は自社で発電した電力を優先的に使用することができます。

自家消費型の2つのシステム

自家消費には、大きく2つのシステムがあります。

「全量自家消費」と「余剰売電」と呼ばれ、企業と家庭の電力需要と発電能力によってそれぞれ異なります。

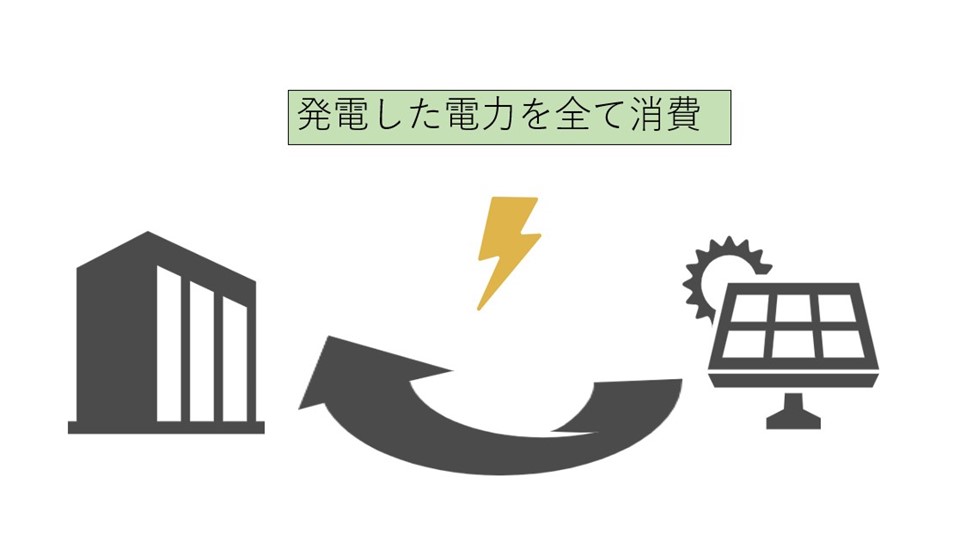

1.全量自家消費

「全量自家消費」とは、自ら発電した電力をすべて自分たちで使用する方法です。

この方法では、自社や自宅で発電した電力を直接消費し、余った電力はないため、電力会社からの追加購入が不要です。結果として電気料金を大幅に削減することが可能となります。

全量自家消費は、電力の売却を行わないため、電力会社との契約や固定価格買取制度(FIT)の申請などが不要です。

特に、発電量が電力消費量をカバーできる場合、全量自家消費は非常に有効です。電力消費量が大きな企業、製造業、生産業に最適です。また、日中の電気使用量が多い、または稼働時間が短い企業にも適しています。

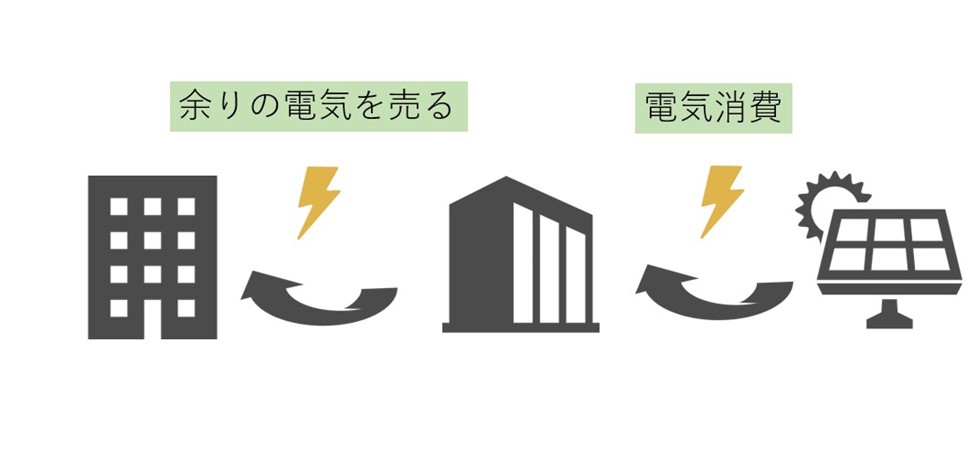

2.余剰売電

発電量が電力消費量を上回った場合、使用しきれなかった電力、すなわち「余剰電力」が発生します。

この余剰電力を電力会社に売ることが可能で、これを「余剰売電」と呼びます。

余剰売電の場合、自家消費による電気料金の削減と、売電による収益の二重の経済効果を享受することができます。そのため、発電量が電力消費量を上回るような状況、または発電した電力を全て消費しきるほどの需要がない企業や事業者にとって、このシステムは最適と言えるでしょう。

自家消費型太陽光発電を導入する7つのメリット

自家消費型太陽光発電を導入するとどんな利点があるのか、具体的に7つのメリットを詳しくご紹介します。

①電気料金が削減できる

自家消費型太陽光発電の最大の利点は、電気料金の大幅な削減です。発電設備を自社で持つことで、自社で発電した電力を使用することが可能となります。

その結果、電力会社からの電力購入量が減ります。

当然、初期導入には費用が必要ですが、その費用を長期的に見れば、大幅な経済的節約となります。これは一種の”前払いのサブスクリプション”とも考えることができます。

②CO2排出量が削減できる

環境にやさしい、というメリットは、太陽光発電の特長としてよく挙げられますが、具体的な数値で見て見ましょう。

火力発電では、1kWhあたりの発電に519〜975gのCO2が排出されるとされています。しかし、太陽光発電ではその数値は17~31gまで下がります。

つまり、太陽光発電を利用すれば火力発電に比べてCO2排出量を約31倍も減らすことが可能です。

このCO2排出量の削減は、国が推進している「J-クレジット制度」の対象にもなります。

この制度では、温室効果ガスの排出削減や吸収量が「クレジット」として認定され、それを売却することで収益を得ることも可能です。また、環境問題への配慮という点で企業のPR効果も期待できます。

参考:経済産業省,J-クレジット制度

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyou_keizai/japancredit/index.html

③BCP対策に対応できる

BCP対策(事業継続計画)とは、災害や緊急事態に備えて企業が策定する行動計画を指します。

この観点から見ても、自家消費型太陽光発電は重要な役割を果たします。

自立運転可能なパワーコンディショナー※1を導入することで、電力供給が断たれた状況でも、非常用の電源を確保することが可能です。

これは、災害時や停電時にも通信や情報収集を継続できることを意味し、企業の事業継続能力を大幅に強化します。

近年、自然災害やパンデミックなど、さまざまなリスクが増加しており、その度に事業運営に大きな影響を及ぼすケースが見受けられます。こうした状況で、自家消費型太陽光発電を通じた電源確保は、BCP対策の一環として有益な選択の一つです。

※1 パワーコンディショナー:太陽からのエネルギーを電力に変換し、最適な状態に調整する機器。

直流電力を交流電力に変換する逆転相器の機能を持つため、太陽光発電システムで生成されたエネルギーを電力網に供給可能な形に変換する。

参考:中小企業庁,中小企業BCP策定運用指針

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_01_1.html

④余剰売電による収入が得られる

余剰売電とは、自身で発電した電力を電力会社に販売し、追加の収入を得る手法のことをさします。こうした収入は、自家消費型太陽光発電システムの初期投資を早期に回収する一助になる一方、新たな利益源にもなり得ます。

ただし、売電価格は電力会社や時期により異なるので、電力会社ごとの契約詳細をしっかりと確認し、自身の状況に最適な契約を選ぶことが肝心です。

余剰売電による収入は、電気料金を削減するだけでなく、ビジネスに新しい価値を加え、事業の多角化を推進します。そのため、発電量が電力消費量を上回る可能性がある企業や事業者にとっては、有用な選択肢の一つとなります。

ただし、売電のためには売電設備の設置や維持管理、申請手続きなどが必要になるため、それらにかかるコストと労力もしっかりと考慮に入れることが重要です。

⑤環境経営の推進に活用できる

世界的にはパリ協定の採択やSDGsの推進など、環境に配慮した経営、いわゆる環境経営が求められています。多くの企業がRE100に加盟し、再生可能エネルギーへのシフトを進めています。

そして、日本も2030年までに再生可能エネルギーの割合を約24%にすることを目標としています。

このような状況を踏まえると、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの導入は、企業の発展や持続可能性に対するコミットメントの表れとなり、企業の評価を高める重要な要素となっています。

環境経営に取り組む一般的なメリットとして、以下のようなものがあげられます。

- ①取引先の企業から評価ポイントがあがる。社会的信頼が得られる。

- ②国や自治体から優遇措置や補助金を活用した制度が利用できる。

- ③金融機関から融資が受けやすく、保険料が安くなる。

自家消費型太陽光発電導入の3つのデメリット

自家消費型太陽光を導入する際には、デメリットも考慮する必要があります。

以下に3つのデメリットを紹介します。

①初期投資が必要

太陽光発電所を構築するためには、パネルの設置だけでなく、架台や発電装置などの必要な機器もあります。また、工事費用もかかるため、自家消費型太陽光発電の導入は費用目での大きなポイントとなります。

初期投資費用

| システム容量 | 概算費用 |

|---|---|

| 100kW未満 | 148,000円/kW |

| 100kW~150kW未満 | 136,000円/kW |

| 150kW~250kW未満 | 130,000円/kW |

| 250kW~500kW未満 | 120,000円/kW |

| 500kW以上 | 116,000円/kW |

②稼働状況・時間によって節電効果が変動する

太陽光発電は、その名の通り太陽の光を利用して発電します。したがって、その発電量は早朝や夜間、また天候の影響を強く受けます。

日の出前や日没後の時間帯では太陽の光が少なくなり、発電量は大幅に減少します。さらに、雪が多い地域や雨量の多い地域では、発電量はさらに変動する可能性があります。

太陽光発電の導入を検討している方は、事前にシミュレーションを行うことが重要です。それにより、具体的な発電量を予測し、導入の効果を正確に評価することが可能となります。

③メンテナンス・維持費用が必要

太陽光パネルの維持管理は法律で定められています。特に、広大なエリアに設置された太陽光パネル(野立て)の場合、植生の管理やパネルの清掃など、定期的なメンテナンスが必須となります。さらに、定期的な点検、保険料、故障や破損時の修理代など、様々な維持費用が発生します。

自家消費型太陽光発電を導入する際は、所有者自身がこれらの費用を負担するため、メンテナンスと維持費用の計算が重要です。

具体的には、年間にどれだけの費用が発生するかを正確に計算し、それを予測発電量や電力費用の節約額と照らし合わせることで、太陽光発電の導入が経済的に有効であるかを判断しましょう。

メンテナンス費用

| パネル容量 | 価格(年間)※1設備あたり |

|---|---|

| 50kW未満 | 150,000円/kW |

| 50kW以上100kW未満 | 200,000円/kW |

| 100kW以上300kW未満 | 250,000円/kW |

| 300kW以上500kW未満 | 300,000円/kW |

| 500kW以上1,000kW未満 | 500,000円/kW |

| 1,000kW以上2,000kW未満 | 750,000円/kW |

| 2,000kW以上特高未満 | 950,000円/kW |

さらに自家消費率を高めるには?

太陽光発電を導入している企業の平均自家消費率は約30%とされていますが、具体的な数値には企業や業種によって大きな異なります。

ここでは、自家消費率を高めるために特に注意が必要なポイントについて解説します。

①設置方角やパネルの数が適切であるか

太陽光パネルを設置する方角と数は発電効率に大きな影響を与えます。一般的には、真南が最も効率的な設置方向とされています。真南から見て東や西に設置すると日射量はやや減少しますが、それでも効果的な発電が可能です。しかし、北向きに設置すると発電量は大幅に低下するため、避けましょう。

また、設置するパネルの数は、企業の電力使用量に合わせて適切に選ぶことが必要です。通常の電力使用量を正確に把握し、その量に対して適切な数のパネルを設置することで、最も効率的な発電を実現できます。一方で、必要以上に多くのパネルを設置すると、初期投資やメンテナンスのコストが増大し、経済的なメリットが低下する可能性もあります。

設置の際には、方角とパネルの枚数を慎重に検討し、専門家の助言やシュミレーションを考慮して自社の電力使用量に最適な設備を導入しましょう。

②蓄電池を導入する

蓄電池は、太陽光発電が生成した電力を一時的に蓄える設備です。モバイルバッテリーのような機能を持ち、発電した電力を一時的に保存する役割を担います。

特に日中に多く発電した電力が余った場合、それを蓄電池に保存しておくことで、夜間や日照が不十分な時間帯に使用することができます。これにより、24時間を通じて電力の自給自足が実現できます。

さらに、蓄電池を導入すると電力会社からの電力購入を削減することができます。自家消費が難しい時間帯や電力需要が急増する場面でも、発電した電力を蓄電池から取り出して利用することで、外部からの電力供給を大幅に抑制できます。

③遠隔地への送電(=自己託送制度)

自己託送制度を用いることで、自社敷地で生成した太陽光電力を別の拠点へと供給することが可能になります。この制度は、遠隔地における太陽光発電の利用を可能にし、大規模な投資を抑制しながら、自家消費型太陽光発電の効果を最大限に発揮できる有効な手段です。

さらに、自己託送制度を利用する際には、再エネ賦課金※2という費用が免除されます。

この賦課金は通常、再生可能エネルギーの普及を促進する目的で設けられていますが、自己託送制度を用いることで、その負担を回避できます。

つまり、自己託送制度はエネルギーコストの削減、電力供給の安定化、そして環境への負荷軽減などの利点をもたらします。

※2 再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金):再生可能エネルギーの普及を目指す政策の一環で、電力会社が再生可能エネルギーの発電者から電力を買い取る際の費用を、電力使用者全体(企業や家庭など)で分担する制度のことを指します。

まとめ

本記事では、自家消費型太陽光発電に関する基本的な内容や仕組み、メリット・デメリットについてご紹介しました。

昨今の売電価格が低下や電気料金が高騰を考えると、自ら電気を発電し、使用する「自家消費」は経済的で環境的にも良い選択肢です。ただし、デメリットもありますので、事前にシミュレーションを行い、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

株式会社FDでは「導入効果が分からない・・・」「一度シミュレーションをしてほしい」など太陽光発電に関するお悩み、ご相談を受け付けております。

貴社に最適な選択をトータルでサポートいたします。

【太陽光発電の導入について、こんなお悩みはありませんか?】

・エネルギー問題への取り組みを始めたいが、具体的な方向性が見えない

・省エネに取り組んでいるが、具体的な効果が感じられない

・太陽光発電設備の導入を考えているが、必要な投資や効果について詳しく知りたい

・設備導入に際してのポイントや、信頼できる提供企業を知りたい

・太陽光発電に関するさまざまな疑問や課題を解決したい

・補助金制度の利用方法について知りたい このようなお困りごとがありましたら、ぜひとも私たち株式会社FDへご相談ください。

私たちは太陽光発電設備の提案・導入・稼働・管理までを総合的にサポートするプロフェッショナルです。

まずは、以下のリンクから資料をダウンロードしてご覧ください。

⇒太陽光発電導入のご提案 電気は作って”運ぶ”時代へ